-

2025 교우연합합창제에 참가한 16개 합창단. 올해도 교우연합합창제가 성황리에 막을 내렸다. 각 학번 합창단의 열정이 어찌나 대단한지 11월의 찬바람이 무색하게 공연장이 후끈후끈했다는 후문. 이날의 세대를 초월한 하모니는, 앞으로 닥칠 그 어떤 어려움도 ‘하나된 목소리’로 능히 극복할 수 있음을 보여줬다.이현화 선임기자76학번부터 94학번까지...16개 학번 합창단이 빚어낸 화음11월 29일, 모교 인촌기념관 대강당이 소란했다. 반짝이는 드레스와 보타이를 맵시 있게 차려입은 사람들이 흩어졌다가 모이기를 반복했다. 오늘 무대를 위해 1년 동안 기량을 다듬어 온 각 학번 합창단들이다.넘치는 흥으로 둘째가라면 서러운 고대인답게, 각 학번 동기회마다 합창단이 활동하고 있다. 으레 입학 30주년을 기점으로 활성화돼 자발적으로 연습과 각종 합창대회 출전을 이어간다. 이에 고대교우회는 매년 학번 합창단을 초청해 교우연합합창제를 주최한다. 올해는 87학번 ‘KU87크림슨 합창단(단장 백건대·경영, 김소정·원예)’이 주관하고 76학번부터 94학번까지 총 16개 학번 합창단이 참여해 세대를 아우르는 감동적인 무대를 선사했다.“함께 할 때 더 큰 울림을 만들 수 있다”최승돈(영교87·KBS 아나운서) 교우가 등장하며 합창제의 막이 올랐다. 크림슨 합창단원이기도 한 그는 벌써 5년째 교우연합합창제의 사회를 맡고 있다.각 합창단원이 무대에 올라 기념사진을 촬영하자, 한윤상 수석부회장이 노고를 치하하며 합창단에 각각 격려금을 전달했다.“이번 연합합창제는 76학번 선배님들부터 94학번 후배님들까지, 우리 16개 학번 합창단이 한자리에 모여 아름다운 하모니를 선보이는 특별한 날입니다. 합창은 혼자서 완성할 수 없습니다. 교우 간의 깊은 존중과 화합이 있어야 더욱 큰 울림을 만들어낼 수 있습니다. 오늘 이 자리가 감동과 행복으로 가득한 시간이 되기를 기원합니다.”한윤상 수석부회장의 축사에 행사를 주관한 KU87크림슨 합창단 백건대·김소정 단장이 화답했다. “오늘 이 자리가 있기까지 아낌없이 후원해 주신 승명호 교우회장님, 한윤상 수석부회장님, 이동원 교우네트워크 팀장님께 정말 감사합니다.”참가자 모두가 감사의 박수를 보냈다. 이어 백건대 단장이 ‘나그네’로 운을 띄워달라고 요청했다. “나는 고려대학교를 사랑합니다. 그대들도 사랑합니까?” 답은 정해져 있었다. “네!” 백 단장의 재치 있는 삼행시에 장내가 웃음바다가 됐다. 직접 만든 히브리 노예복을 입고 열창하는 KU78.‘막걸리’를 부르며 퍼포먼스 중인 쿠콰이어. ABBA의 ‘Dancing Queen’을 부르며 경쾌하게 율동하는 본세아바.“나는 나야!” 폭발적인 가창력을 뽐내는 드림싱어즈.16개 합창단의 ‘하나된 목소리’세대도, 취향도 다른 16개의 합창단이 ‘고려대학교 교우’라는 이름으로 모인 날. 저마다 개성이 돋보이는 곡으로 관객들의 힘찬 박수를 이끌어냈다. 창단 8년 차인 KU83Harmony 합창단은 김종진(사학81) 교우가 작곡한 ‘Bravo My Life’로 고단한 삶에 위로를 보냈다. 창단 11년 차 7642 합창단 역시 ‘You Raise Me Up’을 열창하며 희망의 메시지를 전했다. 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 무대도 많았다. 직접 만든 노예복을 입고 등장한 KU78 합창단은 ‘Va, Pensiero(히브리노예들의 합창)’가 끝나자 즉석에서 의상을 교체해 ‘아름다운 나라’를 이어갔고, 쿠콰이어 합창단은 실제 막걸리를 마시는 퍼포먼스로 노래 ‘막걸리’의 흥을 더했다. 영화 OST인 ‘Lion King’과 ‘This Is Me’를 선곡한 KU89드림싱어즈 합창단은 맨발투혼까지 불살랐다.선후배 학번이 차례로 무대에 올라 열창하는 모습은 시간의 간극을 넘어선 교우들의 단단한 유대를 보여주기에 충분했다. 인터미션 없이 약 3시간이 쏜살같이 흐르고, 어느덧 16개 합창단이 함께하는 마지막 ‘연합 합창’만이 남았다.선곡은 도종환 시인의 시를 원작으로 한 ‘담쟁이’. 현실의 모순과 고난을 극복하는 끈질긴 의지를 담쟁이를 통해 표현한 곡이다. 저것은 벽 어쩔 수 없는 벽이라고 우리가 느낄 때 그 때, 담쟁이는 말없이 그 벽을 오른다2026년에도 교우연합합창제는 계속된다. 다만, 약간의 변화가 예고됐다. 그간의 성공적인 개최를 발판 삼아, 고대교우회는 홀수 학번과 짝수 학번이 번갈아 참여하는 격년제로 운영할 계획이다. 이에 따라 2026년에는 짝수 학번 합창단이 무대에 오르게 된다. 해마다새로운 감동을 선사해 온 교우연합합창제. 내년에도 또 다른 이야기와 목소리로 우리를 찾아올 것이다.2025 교우연합합창제 PROGRAM83: ‘KU83 Harmony’ 나는 반딧불 Bravo My Life91: ‘일포니’ 꽃을 보려고 언제까지나94: ‘KU싱싱94’ 다시 피는 꽃 광야, 민족의 터전76: ‘7642’ You Raise Me Up 즐거운 노래77: ‘고래고래’ When the Saints Go Marching In 아름다운 강산78: ‘KU78’ Va, Pensiero 아름다운 나라79: ‘KU79카펠라’ 꽃밭에서 삶이 그대를 속일지라도81: ‘쿠콰이어’ 아리랑 막걸리82: ‘본세아바’ 마중 Dancing Queen85: ‘KORUS85’ The Sound of Music (Medley)88: ‘울리모아’ 별 청산에 살리라89: ‘드림싱어즈’ Lion King This Is Me90: ‘호울림’ 비와 당신 Rewrite the Stars92: ‘울림92’ 못잊어 DOC와 함께 춤을93: ‘구삼고음’ Permission to Dance Golden87 ‘크림슨’ 하늘에 사람이 있다 You’ll Never Walk Alone연합 합창 담쟁이

2025-12-12

조회수 : 9

-

떤선녓 국제공항에 내리자, 동남아 특유의 후덥지근한 공기가 먼저 인사한다. 옛 이름 사이공(Saigon)이 더 친숙한 베트남의 경제수도 호찌민시티의 한 뜨거운 송년회 현장을 찾았다. Xin Chào*, 여기는 사이공입니다언어에는 한자가, 일상에는 유교가 깊이 영향을 미친 베트남은 알고 보면 우리와 통하는 점이 많다. 그래서일까. 1992년 한·베 수교 이후 양국의 관계는 눈부시게 발전했다. 수교 당시 5억 달러에 불과했던 교역액은 33년 만에 170배로 불어나 867억6,100만 달러에 이르렀고, 현재 9,000여 개의 한국 기업이 베트남에 진출해 있다.전 세계를 무대로 활약하는 고대인의 명성처럼, 베트남교우회 역시 무척 활발하게 활동하고 있다. 그 중심에는 호찌민교우회와 하노이교우회가 있다. 1996년 태동한 호찌민교우회는 현재 70여 명의 한국인 교우들과 20여 명의 베트남인 교우들이 활동 중이다. 이역만리 타국에서 ‘고대’라는 이름 아래 66학번부터 16학번까지 선후배가 하나 되어 따뜻한 유대와 공동체 정신을 이어가고 있다. 한국으로 돌아온 귀임 교우들은 ‘적호회’라는 이름으로 정기적인 모임을 가진다.호찌민에 적호회가 있다면 하노이교우회에는 ‘하고서’가 있다. 역시 하노이 귀임자 교우 모임이다. 하노이교우회는 1992년 설립한 이래 100여 명의 교우들이 총교우회와 긴밀한 연계를 통해 고대 정신과 전통을 실천하고 있다. 지난 2024년에는 배용근(법92) 회장이 모교 명예 홍보대사에 위촉됐고, 올해는 한국경영법률학회에 참석한 이기수 전 모교총장 등 원로교수들과 하노이에서 교류하기도 했다. 양 교우회는 정기고연전과 송년회 등 주기적인 행사를 통해 우애를 다지고 있다.*Xin Chào(신짜오): 베트남어로 ‘안녕하세요’를 뜻하는 공손한 표현국내외 교우들이 하나 된 화합의 장11월 26일 저녁 6시, 롯데호텔 사이공에서 호찌민교우회의 송년회가 열렸다. 일찍 도착해 손님을 맞이하는 곽태삼(중문90) 호찌민교우회장의 얼굴에 설렘과 긴장이 교차했다. 늘 하던 송년회지만, 올해는 승명호 교우회장과 김동원 모교총장이 특별 방문하기 때문이었다. “바쁘신 일정에도 불구하고 직접 호찌민을 찾아주셔서 더없는 영광입니다. 타국에서 교우들이 기울인 노고를 모교와 교우회가 인정하고 격려해 주시는 것 같아 매우 기쁩니다.”가족과 함께 송년회에 참석한 베트남인 교우들도 눈에 띄었다. 한국 이름을 사용하는 최하나(국제04) 교우는 동기들에게 고마움을 전했다. “한국어에 많이 서툴 때 동기들 덕분에 금방 적응할 수 있었어요. 현재 커피 사업을 하고 있는데 모교에서 배웠던 지식이 많이 도움이 됩니다.”그야말로 국적을 넘어선 교우애에 승명호 교우회장도 감탄했다. “호찌민교우회는 전 세계 교우회 중 가장 역동적으로 성장하고 있습니다. 2003년 베트남에 처음 왔을 때 인상이 참 좋았는데, 오늘 이렇게 현지 교우들과 잘 어우러지는 모습을 보니 매우 흐뭇합니다.”사이공에 울려 퍼진 ‘민족의 아리아’오늘 이 자리가 특별한 이유가 하나 더 있었다. 바로 응우옌 까잉 뚜언(Nguyễn Cảnh Tuấn·박12) 교우가 제1호 글로벌 고대 명예 홍보대사로 위촉된 것이다. 모교 건축사회환경공학대학원에서 석·박사 학위를 받은 그는 현재 호찌민경영기술대학교(UMT) 부총장으로 재직 중이다. 대학원에서 교량공학을 전공한 응우옌 교우가 전공을 살린 뜻깊은 포부를 밝혔다. “한국과 베트남을 잇는 가교가 되겠습니다.”이어서 반가운 깜짝 손님들이 등장했다. 오늘을 위해 곽태삼 호찌민교우회장의 동기이자 90학번 응원단인 ‘불패90’과 적호회 멤버 이자용(교육90·1996년 응원단장) 교우가 한국에서, 이승한(지환91) 크림슨보이스 단장이 하노이에서 날아온 것이다.“고대! 애니멀 사운드 발사!”엘리제, 고래사냥, 석탑, 무인도 등 응원곡이 울려 퍼지자, 모두가 약속이나 한 듯 앞으로 나와 어깨동무했다. 비교적 신곡인 민족의 아리아도 마찬가지. 우리 모두가 아는 무반주 후렴구 하이라이트가 다가오자, 이곳이 호찌민인지 잠실벌인지 더 이상 중요하지 않았다. 세대와 국적과 시차를 뛰어넘은 청춘의 열기만이 가득했다.훈훈한 소식도 있었다. 호찌민교우회가 이번 송년회를 앞두고 모교 후배 재학생들을 위해 특별 모금한 장학금을 김동원 모교총장에게 전달한 것. 승명호 교우회장도 호찌민교우회와 베트남인교우회, 하노이교우회, 90학번 응원단에 각각 격려금을 전달했다. 해외교우회가 현지 외국인 교우들과 더욱 활발히 교류할 그날을 응원하며, 사이공의 밤이 그렇게 저물어갔다.이현화 선임기자

"모교와 세계를 잇는 다리가 되고파" 1호 글로벌 명예 홍보대사 응우옌 까잉 뚜언(박12) 교우 Q. 첫 번째 고려대학교 글로벌 명예 홍보대사로 선정되셨는데요. 간단히 자기소개를 해주신다면? A. 저는 응우옌 까잉 뚜언(Nguyễn Cảnh Tuấn)입니다. 2007년부터 2012년까지 모교에서 교량공학 석·박사 과정을 밟았습니다. 졸업 후 귀국해 한·베 정부의 공적개발원조 사업인 밤꽁대교(Cầu Vàm Cống)프로젝트에 참여했고, 이후 HCMUT 강사를 거쳐 올해 7월, 설립 4년차 신생 대학인 호찌민시경영기술대학(UMT)의 부총장으로 부임했습니다. Q. 외국인 교우로서 명예 홍보대사가 된 건 응우옌 씨가 처음입니다. 소감이 남다르실 것 같은데요. A. 무척 영광입니다. 귀국 후에도 모교가 그리워 호찌민교우회 송년회에 매년 빠짐없이 참석했었거든요. 이제 모교에서 명예와 함께 ‘책임’을 주셨으니, 베트남뿐 아니라 국제사회에서 모교의 지속가능한 발전과 네트워크 확장에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. Q. 고려대학교를 선택한 특별한 이유가 있었나요? A. 2006년 중반, HCMUT와 협력한 GS건설의 고려대 석사 장학 프로그램에 지원했고, 이학은 교수님께서 저를 선발해 주셨습니다. 석사 졸업 후 이학은 교수님이 박사과정 진학을 적극 권유하셨고, 장학금과 교수님의 프로젝트 지원으로 학비와 생활비까지 해결할 수 있었습니다. 이것은 단순한 재정적 도움이 아니라 깊은 신뢰의 표현이었다고 생각합니다. 모교와의 인연이 소중할 수밖에 없는 이유입니다. Q. 모교에서 기억에 남는 일화가 있다면? A. 모교에 처음 왔을 때, 교수진의 수준과 연구 환경의 차이에 가장 먼저 놀랐습니다. 그래도 역시, 가장 기억에 남는 건 MT입니다(웃음). 학기가 끝나면 교수님과 연구실 구성원들이 한국 곳곳을 탐방했는데, 특히 설악산을 등반한 뒤 속초에서 먹은 대게의 맛은 지금까지 잊을 수 없습니다. Q. 모교에서 얻은 가치나 교훈은 무엇인가요? A. 연구 측면에서는 ‘아이디어를 기술로 만드는 방법’을 배웠습니다. 모교에서 배운 정직(Integrity), 인내(Perseverance), 책임(Responsibility) 세 가지는 현재 제가 교육자이자 부총장으로서 의사결정을 내릴 때 중심이 되는 가치입니다. Q. 모교 유학을 꿈꾸는 베트남 학생들에게 하고 싶은 말이 있다면? A. 저의 메시지는 간단합니다. “Korea University: 노력은 반드시 성공을 만든다.” KU는 세계 61위(QS 기준)의 명문이며, 이곳에서 배우는 것은 특권인 동시에 큰 도전이기도 합니다. 첫째, 사전에 충분히 준비할 것(학업·언어 모두). 둘째, 노력과 규율을 중시하는 KU 문화를 이해할 것. 셋째, 베트남과 한국을 잇는 ‘가교’라는 마음을 가질 것. Q. 글로벌 명예 홍보대사로서, 앞으로 모교와 어떻게 이어질 예정인가요? A. 호찌민교우회를 기반으로 하노이 등 다른 지역까지 네트워크를 확대하고 싶습니다. 설명회·학술 교류·모집·방문단 협력 등 실질적인 지원을 추진하며, 대학 간 공동 프로그램 개발을 추진할 예정입니다. 모교와 베트남, 나아가 세계를 잇는 다리가 되겠습니다.

2025-12-12

조회수 : 3

-

겨울철 더욱 심해지는 관절 통증퇴행성관절염, 초기 관리가 핵심관절은 나이와 함께 가장 먼저 변한다나이가 들면 관절은 가장 먼저 변화를 겪는 부위 중 하나다. 관절 통증은 단순한 불편을 넘어 일상생활에 제약을 주며 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 특히 겨울철에는 혈관이 수축하고 관절 주변 조직이 경직되면서 통증이 악화되기 쉬워 보다 적극적인 관리가 필요하다.퇴행성관절염의 초기 신호들퇴행성관절염은 관절 연골이 닳으면서 염증과 손상이 동반되는 질환으로, 계단을 오르내릴 때의 통증, 오래 앉은 뒤의 뻣뻣함, 아침에 관절이 굳는 느낌 등이 대표적인 초기 증상이다. 이러한 신호를 무시하고 생활을 이어가면 붓기와 움직임 제한으로 이어지며 점차 일상생활이 어려워질 수 있다.치료 단계별 접근초기에는 약물·물리치료와 같은 보존적 치료가 효과적이며, 관절 사용 습관을 바로잡는 것만으로도 증상을 상당 부분 조절할 수 있다. 그러나 관절 손상이 말기에 이르면 보존적 치료만으로는 통증을 해결하기 어려워 인공 관절 수술을 고려하게 된다. 수술 시 정확한 절삭범위와 인공관절 삽입 위치를 정해야 하고, 해부학적으로 기존 연골 두께와 관절 크기가 일치해야 환자가 관절염에 걸리기 전과 동일하게 일상생활을 할 수 있다.계단 통증·아침 뻣뻣함은 퇴행성관절염의 초기 신호 초기에는 약물·물리치료와 생활습관 조절만으로도 관리 가능수중 운동과 체중 관리는 질환 진행을 늦추는 핵심 전략주사 치료의 역할과 한계최근 주사 치료에 대한 관심이 높지만, 이는 염증 완화와 통증 감소를 돕는보조적 치료일 뿐 손상된 관절을 원래 상태로 되돌리는 치료는 아니다. 반복적인 주사는 오히려 염증을 유발할 수 있어 전문적인 판단이 중요하다.예방과 진행 억제를 위한 생활습관예방과 진행 억제를 위해서는 충격이 적고 근력을 고르게 강화할 수 있는 운동이 도움 된다. 수영·아쿠아로빅 등 수중 운동이 대표적이며, 반대로 테니스·배드민턴·볼링 등 특정 방향으로 힘이 집중되는 운동은 관절에 부담을 줄 수 있다. 체중관리 역시 매우 중요하다. 체중 증가가 곧바로 관절 하중 증가로 이어지기 때문이다.작은 신호라도 놓치지 말아야퇴행성관절염은 누구에게나 찾아올 수 있지만, 그 진행 속도는 생활습관과 관리에 따라 크게 달라질 수 있다. 작은 신호라도 놓치지 말고, 통증이 지속된다면 조기에 전문의 진단을 받는 것이 관절 건강을 지키는 가장 확실한 방법이다.고려대학교 안암병원 정형외과 장기모 교수

2025-12-12

조회수 : 3

-

1년 동안 수고한 당신, 연말엔 마셔도 좋다. 모교 선후배와 함께 찾으면 더 좋은, 술이 술술 넘어가는 안암동 요리주점 두 곳을 소개한다. 이현화 선임기자·송다연 기자 늘안암늘안암은 '언제나 늘, 안암'을 줄인 말로 안암 토박이 김민수 대표가 6년 째 운영 중인 한식주점이다. 늘 먹는 한식을 어떻게 하면 보다 특별하게 즐길 수 있을까, 고심 끝에 창업하게 됐다. 늘안암의 모든 메뉴는 국내산 재료를 아낌없이 사용한다. 자연산 치즈를 듬 뿍 넣은 겉바속촉'한 치즈감자채전, 옛 우리말로 우유를 뜻하는 타락(tEA)이 들어가 맛있게 매운 타락떡볶이가 대표 메뉴. 또 하나의 대표메뉴인 웅치기닭은 사위에게 내어주던 경북 지역 찜닭으로, 당면 없이 국물이 자작한 것이 특징이다. 계 절 따라 구성이 조금씩 다른데, 최근에는 김치 부각이 곁들여 나간다. 늘안암의 특별한 점은 또 있다. 바로 전통주 소믈리에가 상주한다는 것. 우리나라에 이렇게 다양한 술이 있었나 싶을 정도로 엄선한 갖가지 전통주 리스트가 손님들을 기다린다. 고창쌀을 전통항아 리에 담아 15일 동안 숙성시킨 탁주 월양 지춘, 성시경 막걸리'로 유명한 경탁주 등 쉽게 찾아보기 힘든 전통주에 도전해 보자.주소 : 서울 성북구 고려대로24가길 13-2 1층영업시간 : 월~금 17:00-24:00 (토·일 휴무)전화번호 : 0507-1329-1748주차공간 : 협소 (모교 주차장 권장)대표메뉴 : 치즈감자채전, 타락떡볶이, 웅치기닭, 새우 루꼴라 파스타리미널 스페이스이름 그대로 경계 사이의 공간'을 뜻하는 다이닝 바. 가게 입구에 적힌 한자 '자용 초(전이공간)'은 일상과 특별함 사이의 경계에서 새로운 경험을 선사한다는 의미 를 한층 드러낸다. 감각적인 공간과 미식을 통해 잠시 일상을 살짝 벗어나 즐기길 바라는 소망이 담긴 곳이다. 이 공간을 이끄는 셰프는 5년 이상 파인다이닝에서 경험을 쌓아온 전문가로, 직접 정통 메뉴를 개발해 운영한다. 마늘과 후추, 엑스트라 버진 올리브 오일의 풍미가 돋보이는 알리오 올리오, 레몬 베이스의 상큼한 드레싱을 곁들인 이탈리아식 샐러드에 문어 다리와 훈제 연어 까지 즐길 수 있는 문어&연어 카르파치오, 쫄깃한 뇨끼에 트러플과 버섯의 풍미를 더한 트러플 트리플 머쉬룸 뇨끼 등 접시마다 풍미와 디테일은 이곳을 찾는 이들의 만족도를 높인다. 리미널 스페이스의 또 다른 매력은 세련되고 청결한 공간과 다 양한 주류 구성이다. 작고 아늑하지만, 감각적이고 고급스러운 분위기 속에서 와인, 위스키, 맥주 등 다양한 주종을 즐길 수 있다. 특별한 날이나 일상의 쉼표가 필요할 때 방문해볼 만한 공간이다.주소 : 서울 성북구 고려대로26길 42-15 지하 1층영업시간 : 화~토 17:00-02:00 (일·월 휴무)전화번호 : 0507-1312-7974주차공간 : 불가 (모교 주차장 권장)대표메뉴 : 알리오 올리오, 문어&연어 카르파치오, 트러플 트리플 머쉬룸 뇨끼, 로메스코 리카로니

2025-12-12

조회수 : 4

-

박물관-유물 번호 1번 ‘백자 사발’올해 열린 고려대학교 개교 120주년 특별전 〈120년의 高·動, 미래지성을 매혹하다〉에서는 도서관과 박물관이 소장한 120건, 170여 점의 유물이 전시됐다. 국보·보물, 유네스코 세계기록유산 등 지정문화유산만 39건 97점에 이른다. 이 유물들은 고려대학교의 학술·문화적 역량이 어떻게 축적돼 왔는지를 보여주는 상징적 지표다. 인촌의 교육 철학이 빚은 도서관과 박물관그 출발점은 1934년 안암동 교사(현재의 본관) 완공 이후 본격적으로 기능하기 시작한 도서관과 박물관이다. 인촌 김성수 선생은 완공된 본관 3층에 도서실을 마련하고 그 운영을 현민 유진오에게 맡겼으며, 와세다 대학에서 수학하고 동양문고에서 실무를 쌓은 민속학자 손진태를 1934년 9월 사서로 임명했다. 손진태는 도서와 참고 자료뿐 아니라 유물까지 아우르는 전문 수집과 정리를담당했다. 본관 공사 중 출토된 조선시대 백자 사발이 박물관 ‘1번 유물’이 된 사실은 도서실이 초기부터 유물 수집 기능을 수행했음을 보여준다.인촌은 직접 사재를 들여 귀중한 유물을 구입하거나 자신의 소장품을 학교에 기증했다. 그 대표적 사례가 국보 <혼천시계>다. 조선시대 천문시계 중 유일하게 현전하는 이 시계는 창덕궁 홍문관에서 쓰이다 외부로 유출된 것을 인촌이 ̒기와집 한 채 값'을 내고 되찾아와 1935년 학교에 기증한 것이다. 덕분에 혼천시계는 오늘날까지 연구와 교육에 널리 활용되고 있다. 이 밖에도 청자, 백자, 백자청화, 부친 김기중 선생의 이름으로 기증된 생활 유품 등 다양한 기증 자료가 박물관 상설 전시실을 통해 인촌의 정신을 전하고 있다.박물관-김성수 선생 부친 김기중 유품 사모관복상자 도서관-만송문고 ‘용비어천가(보물)’‘기증의 전통’이 자리잡다인촌의 기증 정신은 주변 인사들에게도 확산됐다. 동아일보를 통해 들어온 〈수선전도 목판〉, 〈본영도형〉, 〈서궐도안〉, 〈동궐도〉, 〈북관유적도첩〉, 〈가례반차도〉 등은 대부분 국보·보물로 지정된 귀중한 회화·지도 자료로, 오늘날 박물관의 대표 유산이 됐다. 자발적 기증이 모여 형성된 ‘기증의 전통’이 얼마나 깊게 뿌리내렸는지를 보여준다.도서관 역시 같은 정신 속에서 성장했다. 일제강점기 고서 확보가 어려운 상황에서 학교는 기증 운동을 전개했고, 인촌은 “조선의 최고 학부는 충실한 도서관에서 비롯된다”고 강조하며 장서가들의 동참을 호소했다. 윤정하·최형종·안호상 등이 귀중한 장서를 기증했고, 이후 묵용실 장서·육당문고 등 전국 각지에서 다양한 문고가 모였다.이는 학문을 지키기 위한 사회적 연대이자 인촌의 문화수호 정신이 자연스럽게 확장된 결과였다.위기 속에서 지켜온 신념이번 120주년 특별전에 소개된 수많은 문화유산은 단순한 유물의 집합이 아니다. 그 이면에는 일제강점기라는 시대적 위기 속에서 문화유산을 지키고자 했던 인촌의 신념, 그리고 그 뜻에 공감한 이들이 이어온 숭고한 기증 정신이 흐르고 있다. 이번 전시는 그 계보를 다시 확인하는 자리이기도 하다. 안소정 학예사

2025-12-12

조회수 : 3

-

연말 약속이 하나둘 늘어가는 11월, 따뜻한 양식 한 끼로 분위기를 데워보자. 송다연 기자일곱평일곱평은 2020년 전성현 대표가 오픈한 작은 한옥풍 레스토랑으로, 대문과 작은 마당을 지나 들어가는 독특한 구조가 매력적인 곳이다. 공간은 크지 않지만 아기자기하고 고즈넉한 분위기가 살아 있어 겨울철 따뜻한 조명 아래에서 감성 있게 식사하기에 제격이다. 연말에 분위기 있는 자리를 찾는 이들에게 특히 사랑받으며, 친절한 사장님 덕분에 단골들의 발길도 꾸준하다. 대표 메뉴로는 구운 새우, 버섯, 토마토, 양파, 바질이 듬뿍 들어가 풍성한 맛 을 자랑하는 바질 크림 리조또와 바질페스토·토마토·페코리노·파마산이 조화롭게 어우러져 깊은 풍미를 살린 바질 파스타가 있다. 일곱평만의 은은하고 깊은 맛 덕분에 파스타와 리조 또 마니아들에게 호평이 이어진다. 식사의 마무리로 제공 되는 우유 푸딩 ‘판나코타’는 설탕을 넣은 크림을 젤라틴 과 함께 굳혀 차갑게 먹는 이탈리아식 디저트로, 부드럽고 달콤한 풍미가 일품이다. 작지만 정갈하고 예쁜 분위기의 식 당에서 세심하게 조리된 메뉴와 은근한 한옥 감성까지 함께 즐길 수 있어 소규모 모임 장소로 추천할 만한 공간이다.주소 : 동대문구 제기로5길 28영업시간 : 월~토 11:00~21:00 (브레이크 타임 15:00~17:00) 주차공간 협소 (모교 주차장 권장)대표메뉴 : 매콤명란 크림파스타, 바질크림 리조또, 통마늘베이컨 오일파스타, 아마트리치아나무르무르드구스토박현민 대표가 2013년에 오픈한 양식 레스토랑으로, 이름은 스페인어로 ‘기쁨의 속삭임’을 뜻한다. 맛있는 음식을 한입 먹었을 때 자연스럽게 나오는 ‘음~’ 하는 감탄사에서 착안한 이름이다. 그 의미처럼 풍성한 맛과 여운을 남기는 메뉴들이 준비돼 있다. 안암동 물가에 비해 다소 높은 편이지만, 성게알·아귀간·포르치니 버섯 등 고급 식재료를 활용해 깊은 풍미로 승부한다. 시그니처 메뉴는 직접 만든 깻잎 페스토를 활용한 연어 생면 파스타와 홍새우 리조또다. 이 밖에도 관자와 홍새우를 활용한 링귀니 등 해산물 오일 파스타가 인기 메뉴로 손꼽힌다. 생면 특유의 쫀득한 식감과 재료 본연의 맛을 살린 조리법 덕분에 꾸준한 단골층을 확보하고 있다. 단호박 크림 뇨끼의 독특한 소스 조합과 살치살 스테이크의 풍부한 풍미도 많은 사랑을 받고 있다. 아늑한 분위기와 세련 된 인테리어 덕분에 연말 모임 장소로도 자주 이용된다. 다양한 양식 메뉴를 합리적인 구성으로 즐길 수 있는 이곳은 안암에서 특별한 식사를 원하는 이들에게 추천할 만한 공간이다.주소 : 성북구 고려대로 102-2 4층영업시간 : 월~일 11:00~21:00 (브레이크 타임 15:00~17:00)주차공간 협소 (모교 주차장 권장)대표메뉴 : 살치살 스테이크, 단호박 크림 뇨끼, 깻잎페스토 홍새우 리조또, 트러플 크림 치마살 리조또

2025-11-13

조회수 : 170

-

호당회큐로 잇는 우정, 당구로 나누는 고대정신2017년 창립된 호당회는 61학번부터 재학생까지 550여 명이 활동하는 교우 당구 동호회로, 학번·지역별 소모임도 활발하다. 큐의 곧은 마음과 공의 둥근 마음으로 선후배가 우의를 나누며, 당구를 통해 자유와 도전의 고대정신을 실천하고 있다.주요활동 / 홍보매주 주말 정기모임과 연 3회의 주요 대회를 중심으로 활발히 활동하고 있다. 당구고연전(6회, 4승2패), 교우회장배 대회, 학번대항전 등 다양한 행사를 개최 하며, 12개 디비전리그 팀이 대한당구연맹 공식 리그에 참가하고 있다. 또한 고연전 후배사랑 무료주점 봉사에도 참여하며 교우 화합을 넓혀가고 있다.동호회 구성 / 가입안내호당회는 전국 각지의 교우들이 세대와 직종을 넘어 어울리는 열린 모임이다. 서울·분당·평택 등 지역별 모임과 학번 중심의 소모임이 활발하며, 큐를 잡는 순간 나이와 직함은 사라지고 웃음과 응원이 오간다. 당구를 통해 이어지는 끈끈한 교 우애가 호당회의 가장 큰 자랑이다. 문의 : 김홍일(교육90, 010-3225-7771), 임용택(체교93, 010-4250-4790)고대 ROCK BAND 연합ROCK으로 하나되어 이어지는 열정2018년 창립된 ‘고대 ROCK Band 연합’은 학번별 밴드를 하나로 모아 교우 간 음악 교류를 이어가는 밴드 연합체다. 세대와 전공을 넘어 락음악을 매개로 교우들이 함께 호흡하며, 공연 수익을 장학금으로 기부하는 등 음악을 통한 나눔과 교우정의 가치를 실천하고 있다.주요활동 / 홍보정기연합공연과 학번별·단과대별 공연, 자선공연 등을 활동도 활발하다. 인촌기념관과 418기념관 등에서 열린 공연에는 재학생 밴드와 연세대 교우밴드가 함께 무대에 올랐다. 향후에는 매년 5월 학내에서 정기공연을 열어 공연 수익을 장학 금으로 기부하고, 양교 밴드 교류와 자선공연을 확대할 계획이다.동호회 구성 / 가입안내‘고대 ROCK Band 연합’은 81학번부터 재학생까지 12개 팀으로 구성돼 있으며, 여교우 밴드와 의대 밴드도 함께 참여한다. 세대와 전공을 넘어 음악으로 소통하며, 무대 경험이 없어도 락을 사랑하는 교우라면 누구나 참여할 수 있다.문의 : 김성한 단장(사회86, 010-9771-3897)고려대교우축구연합(KAFA)축구로 잇는 우정, 필드위의 고대정신KAFA는 2014년 83학번 축구 동호회 창단을 시작으로, 1980년대 각 학번 축구 동호회가 모여 결성됐다. 축구를 사랑하고 모교를 아끼는 교우들이 함께 우의를 다지며, 건강한 교류의 장을 만들어가고 있다. 현재 300여 명의 교우가 참여해 매주 토요일 서울 및 인근 지역에서 팀별 경기를 치르고 있다.주요활동 / 홍보학번별 팀 체제로 운영되며, 매주 주말 정기경기가 열린다. 매년 열리는 교우회장배 학번연합축구대회에서는 학번별 대표팀이 출전해 선의의 경쟁을 펼치며, 경기장을 가득 메운 응원 속에서 교우들의 뜨거운 열정이 더욱 빛난다. 또한 모교 남·여 축구부와 여자축구 동아리를 꾸준히 후원하고 있다.동호회 구성 / 가입안내각 학번별 팀으로 운영되며, 축구를 통해 세대와 전공을 넘어 교우 간의 유대감을 강화하고 있다. 주말 정기경기와 교우 간 교류를 중심으로 활동중이며, 소속 학번 의 팀이 없어도 참여가 가능하다. 앞으로도 다양한 학번의 참여를 기대하고 있다. 문의 : 회장 이동문 010- 6211-1920교우연합합창하나의 무대, 하나된 마음교우연합합창제는 2012년 82학번 합창단의 창단에서 비롯돼, 해마다 수백 명의 교우들이 한 무대에 오르는 모교의 대표 음악행사로 자리 잡았다. 2017년 인촌기념관에서 열린 첫 연합합창제를 계기로 76학번부터 94학번까지 다양한 학번이 합창단을 결성했다. 주요활동 / 홍보합창제는 매회 새로운 무대를 기획하며, 학번별 합창단이 각자의 개성과 목소리로 공연한다. 오는 11월 29일 열리는 제6회 합창제는 더욱 높은 완성도와 풍성한 무대로 기대를 모으고 있다. 최근에는 전문 지휘자와의 협업을 통해 음악적 수준을 높이고, 무대를 통한 교우 간 교류와 소통의 장을 넓혀가고 있다.동호회 구성 / 가입안내교우연합합창제는 70년대부터 90년대까지 다양한 세대의 학번 합창단이 함께 참여하며, 매년 새로운 학번의 합창단이 탄생하고 있다.합창은 세대와 전공, 직업을 넘어 교우들이 한마음으로 소통하는 또 하나의 무대가 되고 있다. 함께 노래하고 싶은 교우는 각 학번 합창단 또는 교우국(☎1588-1905)을 통해 문의하면 된다.타이거바이크두바퀴로 이어가는 도전과 우정2014년 법대 86학번 동기회의 자전거 소모임에서 출발한 타이거바이크클럽은 초대 리더 박상은 교우를 비롯한 5명의 교우가 서울에서 부산까지 천리길과 제주도 한 바퀴 오백리길을 완주한 경험을 계기로 정식 클럽을 창립했다. 이후 회원 자격을 전 교우로 확대해 400여 명의 교우가 함께 달리고 있다.주요활동 / 홍보매년 3월부터 10월까지 월 2회의 정기 라이딩 외, 섬진강 벚꽃길·백두산 민족통일 라이딩·상해 임시정부 탐방 등 다양한 테마 라이딩을 이어가고 있다. 개교120주년 기념 2,205Km 국토종주 등 도전하는 고대인의 저력을 보여주고 있으며, 최근에는 교우회장배 힐클라임 대회와 재학생 교류 라이딩 등 세대가 어우러지는 행사로 활동 폭을 넓혀가고 있다.동호회 구성 / 가입안내상급자부터 초보까지 모두가 함께하는 열린 모임으로, 학번별·지역별 소모임도 활발히 운영 중이다. 90년대 학번 교우들이 세대 간 교류의 중심 역할을 하고 있 어 유대와 협력의 문화가 자연스럽게 정착됐다. 문의 : 정기현 회장(010-7260-7981)

2025-11-13

조회수 : 95

-

노화와 함께 찾아오는 전립선 질환건강한 노년, 일상에서 작은 실천에서 시작전립선 건강은 중장년 남성의 생식과 배뇨 건강에 핵심올바른 생활습관과 정기적인 검진으로 예방과 관리 가능전립선은 방광 바로 아래에 위치 한 약 20g 정도의 작은 생식기관이다. 사정 시 정자에 분비액을 공급해 생식 기능을 돕는 중요한 역할을 한다. 크기는 작지만 남성 생식 건강에 있어 핵심적인 기관이다.젊은 시기에는 별다른 문제 없이 기능하지만, 노화에 따라 생물학적 소임을 다하면서 전립선 관련 질환이 발생할 수 있다. 대표적인 질환으로는 만성 전립선염, 전립선비대증, 전립선암이 있으며, 이는 중장년 남성의 삶의 질을 크게 저하시킬 수 있다.만성 전립선염: 젊은 남성도 예외 아니다 만성 전립선염은 세균이 요도를 통해 전립선에 직접 감염되거나, 전립선 액의 배출 장애, 소변의 역류 등이 원인이 되어 발생한다. 주요 증상은 회음부 불쾌감, 빈뇨, 배뇨곤란, 요도 끝 통증 등이며, 일상생활에 불편을 초래한다.진단은 전립선액 도말검사 및 배양 검사를 통해 이루어지며, 세균성 전립선염은 항생제 치료가 기본이다. 비세균성 전립선염의 경우에는 전립선 마사지, 온열치료 등 증상을 완화하는 보존적 치료가 병행된다. 젊은 층에서도 발생할 수 있으므로, 배뇨 불편이 지속된다면 조기에 전문의 상담을 받는 것이 중요하다.전립선비대증: 50대 이상 남성의 흔한 질환 전립선비대증은 전립선 조직이 커지면서 요도를 압박해 배뇨 장애를 유발하는 질환이다. 노화와 유전적 요인, 가족력 등이 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 50대 이후 남성에게 흔하게 나타난다.대표적인 증상은 급박뇨, 잦은 배뇨, 잔뇨감, 소변 줄기 약화, 야간뇨 등이다. 방치할 경우 요로감염, 방광결석, 급성 요폐 등 합병증으로 이어질 수 있다. 초기에는 약물치료로 증상을 조절하며, 증상이 심하거나 합병증이 발생한 경우에는 수술적 치료가 필요하다.전립선암: 조기 발견이 생존율 좌우전립선암은 전립선 세포가 악성으로 변해 발생하는 암이다. 주로 60대 이상에서 발병한다. 식생활의 서구화와 고령화로 인해 국내에서도 발병률이 증가하고 있다.초기 증상은 전립선비대증과 유사하지만, 암이 진행되면 요로폐쇄에 의한 신부전, 뼈 전이에 의한 통증, 척추 전이로 인한 요통과 하지 마비 등 심각한 합병증이 나타날 수 있다. PSA(전립선특이항원) 혈액검사와 직장수지검사, 경직장 전립선초음 파 유도 조직검사를 통해 조기 진단이 가능하며, 조기에 발견하면 완치율이 높다.전립선 건강 지키는 생활습관전립선 건강을 위해서는 동물성 지방, 알코올, 카페인 섭취를 줄이고, 토마토, 녹황색 채소, 과일 등을 충분히 섭취하는 것이 중요하다. 또한 45세 이상 남성은 연 1회 PSA 검사와 직장수지검사를 받는 것이 바람직하며, 가족력이 있는 경우에는 40세부터 검진을 시작하는 것이 좋다.전립선 건강은 단순한 생식 기능을 넘어 중장년 남성의 삶의 질을 좌우하는 핵심 요소다. 건강한 식습관과 정기적인 검진을 통해 질병을 예방하고 조기에 치료한다면, 활기찬 노년을 맞이할 수 있을 것이다.고려대학교 안산병원 비뇨의학과 박재영 교수

2025-11-12

조회수 : 62

-

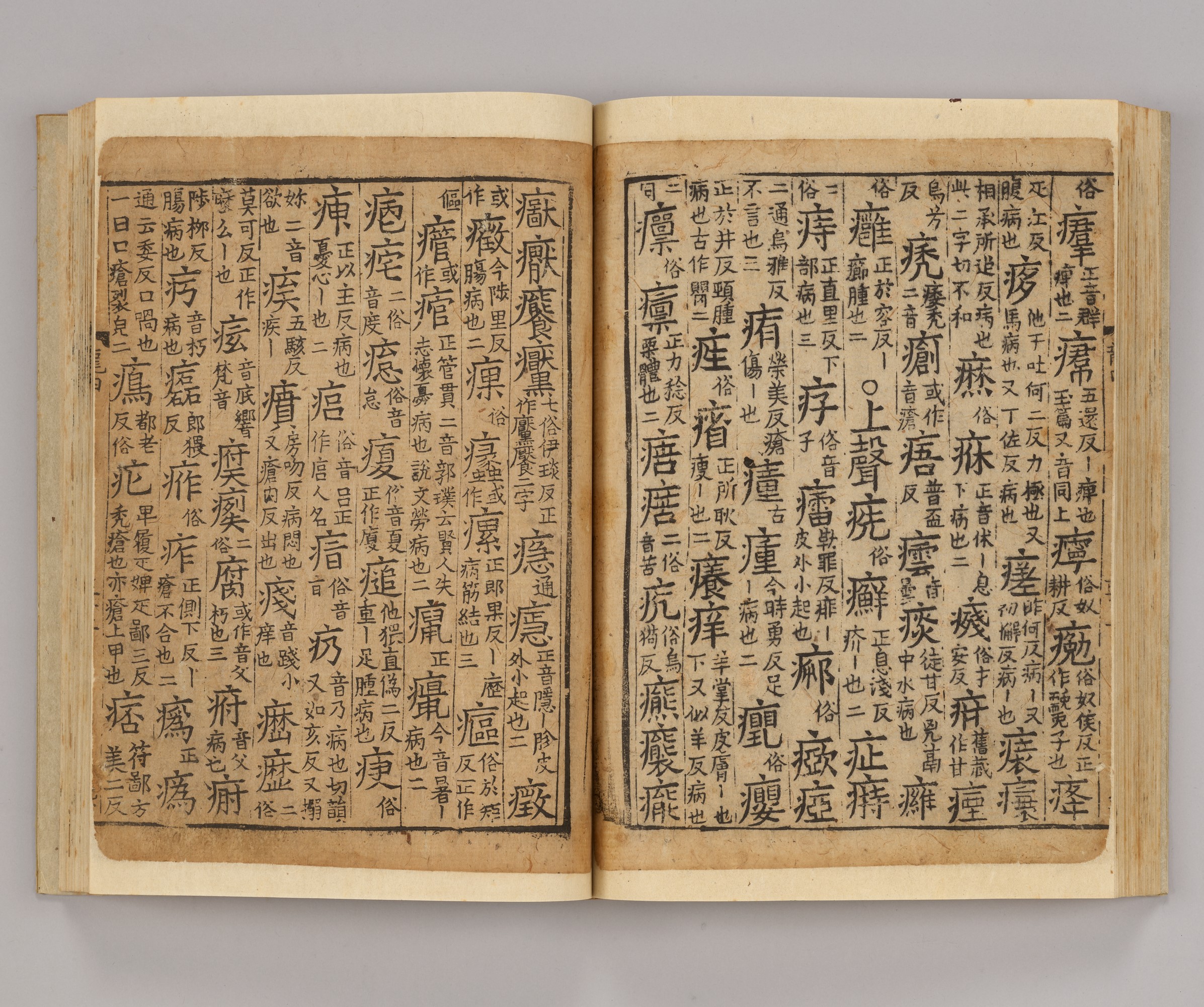

천 년을 건너온 고려의 지혜고려대 특별전에서 만나는 고서의 향기고려대학교 개교 120주년 특별전 ‘학(學)’ 전시실에 들어서면 다양한 고서들이 관람객을 맞이한다. 그 중 가장 먼저 눈에 띄는 책은 보물로 지정된 《용비어천가(龍飛御 天歌)》다. 그런데 그 옆에는 생소한 글자들로 가득한, 낯선 책 한 권이 조용히 놓여 있다. 바로 국보로 지정된 《용감수경(龍龕手鏡)》이다. 《용비어천가》는 보물인데, 《용감수경》은 과연 어떤 이유로 국보의 지위를 얻게 되었을까?불경을 쉽게 읽기 위한 한자 사전 《용감수경》은 지금으로 치면 '한자 사전'이다. 997년 요(遼)나라의 승려 행균(行均)이 불교 경전을 쉽게 읽을 수 있도록 한자의 소리와 뜻을 정리해 만든 책이다. 책 제목인 ‘용감(龍龕)’은 불교의 경전 전체를 뜻하고, ‘수경(手鏡)’ 은 손거울이라는 뜻이다. 즉, 이 책은 경전 속 어려운 글자들을 비춰 주는 거울 같은 역할을 한다는 의미다.책에는 무려 26,433자의 한자가 담겨 있다. 평성(平聲) 97부, 상성(上聲) 60 부, 거성(去聲) 26부, 입성(入聲) 59부로 구분된다. 불경은 필사하는 과정에서 글자가 바뀌거나 헷갈리기 쉬운데, 이 책은 그런 글자들을 정리해 불교를 공부하는 사람들이 참고할 수 있도록 만든 것이다.나주에서 새긴 목판, 천 년을 건너오다 현재 전하는 《용감수경》은 원래 중국에서 만들어졌지만, 지금 남아 있는 책은 고려시대인 11세기에 전라도 나주에서 다시 새긴 것이다. 책의 말미에 나주에서 4권 93장을 새겼고, 권득령이라는 관리가 담당했다는 내용이 있다. 《용감수경》은 활자가 아닌 나무판에 글자를 새긴 목판본이다. 그 때문에 고려시대의 인쇄 기술과 서체의 아름다움을 고스란히 보여준다. 목판에 새긴 글자의 획이 정제돼 있고, 종이의 질과 먹의 농담이 균형을 이루었다. 2만 6천 자가 넘는 한자를 하나하나 목판에 새긴 장인의 솜씨는 그 자체만으로도 경이롭다.중국에는 없는, 우리가 지켜낸 세계 문화유산 요나라 판본이 전해진 송나라에서는 황제나 그 조상의 이름과 같은 글자를 책 제목에 쓰는 걸 금지했다. 그런데 《용감수경≫의 ‘경(鏡)’자가 송태조의 조부 이름 ‘경(敬)’과 소리가 같다는 이유로, 제목을 《용감수감》으로 바꿔야 했다.결국 중국에서는 《용감수경》이라는 제목의 책은 더 이상 전해지지 않았고, 오늘날 남아 있는 《용감수경》은 고려대본이 유일하다. 1996년 11월 28일 국보 제291호로 지정됐다.나주에서 새겨진 목판본이 오늘날까지 전해지고 있다는 사실 자체가, 우리 문화유산의 지속성과 장인정신을 웅변한다.한민섭(고려대학교 도서관 고서전문사서)

2025-11-12

조회수 : 39

-

심방세동, 알고 보면 생활병치료의 패러다임, 약에서 습관으로불규칙한 맥박, 뇌졸중과 치매까지 부르는 심방세동심방세동은 말 그대로 ‘심방이 가늘게 떨리는 동작’, 즉 심방이 불규칙하게 움직이는 심장 질환이다. 맥박이 너무 빨라지고 심장이 제 기능을 못하면 심장 기능이 떨어져 심부전이 생길 수 있고, 심방 속 혈류가 정체되면서 혈전이 생기면 뇌졸중 위험도 커진다. 최근에는 심방세동이 뇌혈관 질환뿐 아니라 치매와도 관련이 깊다는 연구 결과가 계속 나오고 있다.위험 요인과 생활습관의 연관성최근 유럽심장학회 가이드라인에서는 심방세동 치료 전략에 큰 변화가 있었다. 과거에는 전극도자절제술이나 항응고제 같은 시술·약물 중심의 치료가 강조됐다면, 이제는 ‘CARE’(Comprehensive AF Risk factor and lifestyle management)전략을 최우선으로 제시하고 있다.심방세동을 단순히 시술하거나 약으로 조절하는 데서 끝내는 게 아니라, 고혈압·당뇨·비만·수면무호흡증 같은 기저 질환을 적극적으로 관리하고 생활습관을 교정하는 것이 치료의 출발점이라는 의미다. 즉, 치료의 중심이 ‘시술·약물’에서 ‘예방과 생활습관’으로 옮겨가고 있는 셈이다.심방세동, 나이 탓 아닌 습관 탓심방세동은 단순히 나이가 들면서 생기는 자연스러운 현상이 아니라, 생활습관의 영향을 크게 받는 질환이다. 건강한 식습관, 체중 관리, 절주, 규칙적인 운동, 충분한 수면, 스트레스 조절은 심방세동 예방과 치료에 있어 가장 기본적이면서도 강력한 무기다. 일상 속 작은 습관부터 바꾸는 실천을 시작해보자. ‘오늘 하루 30분 걷기’, ‘저녁 한 잔 줄이기’ 같은 사소한 실천이 심방세동 예방은 물론, 심장 건강을 지키는 큰 발걸음이 될 것이다.심방세동은 생활습관만 바꿔도 충분히 예방할 수 있는 질환작은 실천이 심장 건강을 지키는 가장 강력한 무기'CARE' 생활습관 10계명!1. 체중은 가볍게 - 비만한 경우, 체중을 5~10%만 줄여도 심방세동 재발 위험이 절반으로 줄어든다.2. 운동은 규칙적으로 - 주 150분 이상, 가볍게 땀이 나는 정도의 걷기·자전거·수영 등을 꾸준히 실천한다.3. 술은 절제하고 담배는 끊기 - 일주일에 소주 반 병 이하로 제한하고, 금연은 필수다.4. 식사는 균형 있게 - 싱겁게 먹고, 채소·통곡물·생선을 늘려 지중해식 식단에 가깝게 구성한다. (한끼에 종이컵 한 컵 분량의 야채 섭취 권장)5. 잠은 깊고 편안하게 - 수면무호흡증이 있다면 반드시 치료하고, 규칙적인 수면 습관을 유지한다. (낮에 자주 졸리거나 비만이 있다면 수면무호흡증 검사를 받는 게 좋다)6. 스트레스는 내려놓기 - 요가, 명상, 호흡 훈련, 마음챙김 명상 등을 통해 교감신경의 긴장을 완화한다.7. 혈압·혈당·콜레스테롤은 철저히 관리 - 기저질환이 심방세동의 연료가 되지 않도록 주의한다.8. 카페인은 적정량만 - 커피 하루 1~2잔은 괜찮지만, 에너지 음료는 피한다.9. 정기검진은 습관처럼 - 일년에 한번 심전도 검사를 꼭 받는다.10. 작은 실천이 최고의 약 - ‘한 층 더 걸어 올라가기’, ‘오늘 한 잔 덜 마시기’ 같은 작은 실천이 심방세동 예방의 시작이다.이대인 구로병원 순환기내과 교수

2025-09-30

조회수 : 159